Mais là où il y a danger, là aussi croît ce qui sauve

C'était l’hiver

Il y a beaucoup de cette neige nouvelle que j’ai vue en Savoie, et qui s’empile sur une antique neige. Au terme d’une lente marche de montagne, avec Casilli et Stéphane, nous hésitons à redescendre en glissant, la vitesse ne nous intéresse pas beaucoup, et je pense franchement au froid mouillé sur mes fesses, même au travers de ma combinaison molletonée.

Une fois en bas, je vois qu’un petit bateau de bois, avec une voile triangulaire, a été plus hardi. Il glisse depuis la montagne et parvient jusqu’au lac à demi gelé, en contrebas de la chapelle immobile, puis flotte sur l’eau libre, tourne poussé par le vent et se fait porter jusqu’à l’ubac de la montagne, que l’inertie parvient à lui faire grimper de nouveau. Puis il glisse depuis la montagne et retrouve le lac gelé, perpétuellement.

J’arrive à l’attraper à force de patience, en me postant dans le lac, muni de bottes de caoutchouc. Heureusement, cette partie de l'eau n’est pas plus haute qu’une barboteuse et les enfants s’en approchent pour y pousser leurs bateaux avec des bâtons de bois. Je suis la vedette de la barboteuse, parce que j’ai en ma possession le bateau perpétuel, qui est tous les bateaux, et les enfants me regardent.

Paris, le 11 janvier 2008

Les arcades de l'or du Zócalo

Deux rêves cette nuit, plus longs que prévus. Dans le premier, Oléna, (la blondeur solaire d’Oléna et son corps en santé, qui sont ceux de J.S.) et moi nous retrouvons dans la périphérie d’une grande ville. Le ciel est retenu pas des bretelles d’autoroute. Alentour grouille un marché sale et des caravanes précaires et habitées.

Oléna et moi ne pouvons pas être ensemble, à cause de la ville et des raisons complexes qui forcent deux personnes qui s’aiment à se regarder de loin. Mais nous nous chassons parmi les caravanes et les vendeurs de pierres. Je suis plus sérieux qu’elle : en tentant d'intercaler deux arrêts de bus entre nous, je compte mettre un terme à ce jeu dangereux. Mais elle reparaît dans un parking où se vendent des voitures d’occasion. Finalement je l’enlace et elle me glisse dessus. Un baiser.

Le second rêve se déroule dans un décor vaste et étranger, sans doute les rues qui entourent le Zócalo, puis le quartier de l’Ambassade de France à Mexico, avec ses pentes. Sylvain et moi revenons à une maison que nous avons déjà habitée, à bord d'une grosse voiture américaine, bariolée, très haute, munie d'un marche-pied comme les camions, si forte qu’elle fait rebrousser chemin à toutes les autres voitures qui essaient de nous croiser, sur cette petite route à une seule voie.

La maison porte les cicatrices de notre habitation : des objets à moitié ouverts, des lieux sales, des draps, nos odeurs et nos coquetteries de décoration. C’est chez nous.

Nous sortons, et nous croisons Hervé Devolder, comme nous croisons souvent Hervé Devolder en sortant. Il est déguisé en homme feuillu, pour le grand carnaval. Je regarde en contrebas d’un cour de tennis. Des dizaines de personnages jouent au ping-pong ou au badminton en déguisement. C’est le grand renversement des apparences. Des hommes sont habillés en femme, des femmes en homme, les gentils en méchant. Ils ont des masques, ils sont libres : certains disent des grossièretés. Stéphanie, qui tout à coup apparaît, assise depuis longtemps sur le rebord des grillages qui nous protègent du cour, me regarde gentillement, sans doute juste pour me dire bonjour. Je hate le pas, il faut partir.

Plus haut, la rue s’écartèle en croisement. Sylvain traîne à parler avec Hervé, je m’impatiente de partir de ce lieu de décadence, qui ne m'est pas étranger. A gauche du croisement trois personnages complotent, dont l’un est Grégory Heyvaert. Je fais semblant de ne pas le voir, ce n’est pas le moment des longues explications. Bien sûr, Sylvain le voit et se met à parler avec lui.

Le seul embranchement du croisement qui me permettrait de partir sans me retourner se termine par une étagère pleine d’objets à vendre. Mais, comme toujours dans mes rêves, je n'ai pas la bonne monnaie.

Paris, le 23 fevrier 2008

Le grand éboulement

Une grande partie de volley-ball se décide, mais tourne à la balle aux prisonniers, à cause du nombre d’hommes qui nous accompagnent, et du devoir de les occuper.

Deux armées se forment, rassemblant tout ce que je connais d’amis de mon côté, et de figures douteuses ou inconfirmées de ma jeunesse dans l’armée opposée. La première passe est facilement remportée grâce à mon adresse tactique et la revanche s’annonce fielleuse. Je donne mes ordres. A chacun de marquer les lieutenants adverses. Attention à la répartition des gabarits et des poids. Certaines masses sont menteuses, elles sont remplies de pions rapides qui nous déborderons à la première erreur de l’orgueil.

Je ne comprends pas leur stratégie : ils nous laissent avancer à eux. Cela nous prend des jours parmi le désert. Par la jumelle, je les vois immobiles sur leurs remparts se protéger du sable. J’ordonne à notre dernière ligne de retenir les bases, mais je ne peux pas me permettre d’arrêter l’avancée, ils verraient que je doute de la victoire. Seulement je ralentis le pas, en divisant sa vitesse par deux, puis de nouveau par deux, et ainsi infiniment, comme dans les paradoxes de Zénon, qui prouvent que le mouvement n'existe pas.

Nous arrivons à portée de tir après une éternité. La cavalerie, qui était mon arme secrète (même moi j’avais oublié qu’il y avait une cavalerie à la balle au prisonnier) enjambe ma garde personnelle et fonce sur l’ennemi. La cavalerie adverse se mêle à la mienne. C’est la panique. Nous sommes bien trop nombreux. Je me retrouve à errer parmi les nuages de sable avec un simple pistolet, et lorsqu’enfin je parviens à me poster juste derrière leur Général, fermement décidé à lui lâcher une balle dans le crâne, pour effectuer ce que je suis persuadé d’être un grand geste militaire, je me rends compte que leurs armures fossiles sont vides, et que nous avons perdu beaucoup de temps à réfléchir au lieu de jouer à cette putain de balle aux prisonniers.

Sur le champs de bataille, je regarde tristement mes hommes mourir, décimés par la cavalerie de fantômes qu’anime une colère sans fin, bien décidée à nous faire payer leurs siècles de toile d’araignée.

Paris, le 11 janvier 2008

(Grande période de fatigue. Joue de la guitare plus doucement, sans médiator, dans les toilettes qui sont petites et humides, le son est plus océanique.)

Quand tu laisses quelque chose, elle te laisse également

Je rentre de l’enterrement de ma grand mère qui, pour la veille, s’est abandonné à la pente du temps, puis à l’oubli, puis à la disparition, après la mort de mon grand-père. En arrivant à la maison, qui est une sorte de tour de pierre comme celle de Sigismond, les visages de ma mère et d’Anthony portent de graves nouvelles. L’un des deux me dit de ne pas monter, que je ne devrais pas voir ce qui gît là-haut, dans ma chambre. Je comprends que mon grand père, comme dans le reflet inversé de la réalité, s’est donné la mort pour accompagner ma grand mère. La bienveillance de ma mère et d’Anthony ne cherche pas à cacher cette mort, que je suis condamné à connaître, mais à couvrir une atrocité inutile. Je déduis de leurs gestes que mon grand-père a utilisé du poison et que ce poison lui a percé le visage. Les pleurs ne m’empêchent pas de vouloir monter. Ma mère et Anthony ne parviennent pas à m’en dissuader, mais la tour y parvient, en supprimant les escaliers pendant que je les grimpe. Accroché à une poutre de bois, la tête renversé, ou renversé de chagrin, je sens que je tombe et que je m’abandonne, comme qui tomberait d’une tour. paris, le 21 novembre 2007

La pochette de l'album

De gauche à droite : Stéphane Hugon, Manuel Castro, Michel Maffesoli et Daniel Gutiérrez. Assez tard il faut dire, sur la place Garibaldi de Mexico.

1/1000e de seconde au Starbuck de Mexico

Les dates auxquelles le livre dont j’ai rêvé cette nuit a été publié et republié ne sont pas un hasard. Najet Ghaouti l’écrivit en 2003, mais l’exemplaire qu’elle m’offrit généreusement était une réimpression de 2007, tout juste il y a quelques jours. Le plat est encore tiède et sent la pâtisserie fraîche.Le livre est une collection de textes brefs au sujet d’autres livres, ou de sentiments généraux, à la manière des Inquisiciones ou de l'Histoire universelle de l’infamie. Je ne sais pas combien de textes se suivent, mais la table des matières, qui d’abord me semble aussi longue que les textes, finit par se confondre avec eux.Lorsqu’on m’offre un livre, je suis très touché à la fois par le geste d’offrir et par l’intimité, ou la distance que le livre (ou son sujet, ou son auteur, ou trois mots lus rapidement sur la quatrième de couverture ou l’ex-libris qui me fait tant plaisir) créée entre celui qui offre et celui qui reçoit. Le fait que Najet m’offre son livre me touche beaucoup.Je me dis tout d’abord que c’est l’occasion de la réédition qui l’a inspiré. Puis je feuillette les pages et je tombe sur un texte ajouté cette année, au sujet d’un livre qu’elle a lu, intitulé La Candeur des Monstres. Comme je voudrais me souvenir de ce que ce texte disait ! Malheureusement, le texte, son entrelacement, est resté dans le rêve, je n’ai pas réussi à le mémoriser, ou à le fixer à l’aide d’une clef de rêve, à cause d’un phénomène étrange : au fur et à mesure que je le lisais, le texte s’allongeait, certains passages disparaissaient et d’autres s’intercalaient entre les paragraphes existants, ou se déplaçaient d’une page à l’autre. Il y eut des intertitres et le nom de mes amis apparut, ou des phrases que dirent mes amis apparurent. Il est évident que le texte de Najet, et le sentiment qu’elle essaye d’y partager, sont en fait le livre dont ils parlent, et que suis en train de lire La Candeur des Monstres de Najet Ghaouti, ou la Candeur des Monstres dont se souvient Najet Ghaouti, ce qui dans mon rêve est la même chose, et qui, maintenant que je le raconte éveillé, ne me semble pas une idée saugrenue.J’ai rapporté du rêve un vague optimisme, et le sentiment que ce n’est pas pour ce chapitre, qui se perdait parmi d’autres sans doute meilleurs ou plus honnêtes, que Najet m’offrit son livre.A Paris, le 27 octobre 2007

Pierre le Quéau et Stéphane Hugon écoutent la rumeur de Cholula

2 rêves cette nuit. Dans le premier, des loups me poursuivent dans une école primaire. Quelqu’un les envoie, ils veulent mon secret. Je bloque la porte d’un placard, je ne céderai pas. Ma plus grande crainte est de ne pas voir venir la mort, parce que je n’ai jamais vu de loups. Ils pourraient aussi bien être déjà dans le placard avec moi, parmi les balais et les tampons, que je ne le saurais pas.Le bas de la porte va céder sous la férocité des animaux. Je vois une gueule rousse enragée déchiqueter le bois et faire entrer la lumière. Soudain je me sens soulagé : ce sont des renards et non des loups, ils n’avaient plus que ça à envoyer. Je verrais la mort arriver avec certitude.Le second rêve arrive sous la forme d'une phrase : "trouver des maîtres qu’on ne peut pas dépasser".Paris, le 8 janvier 2008

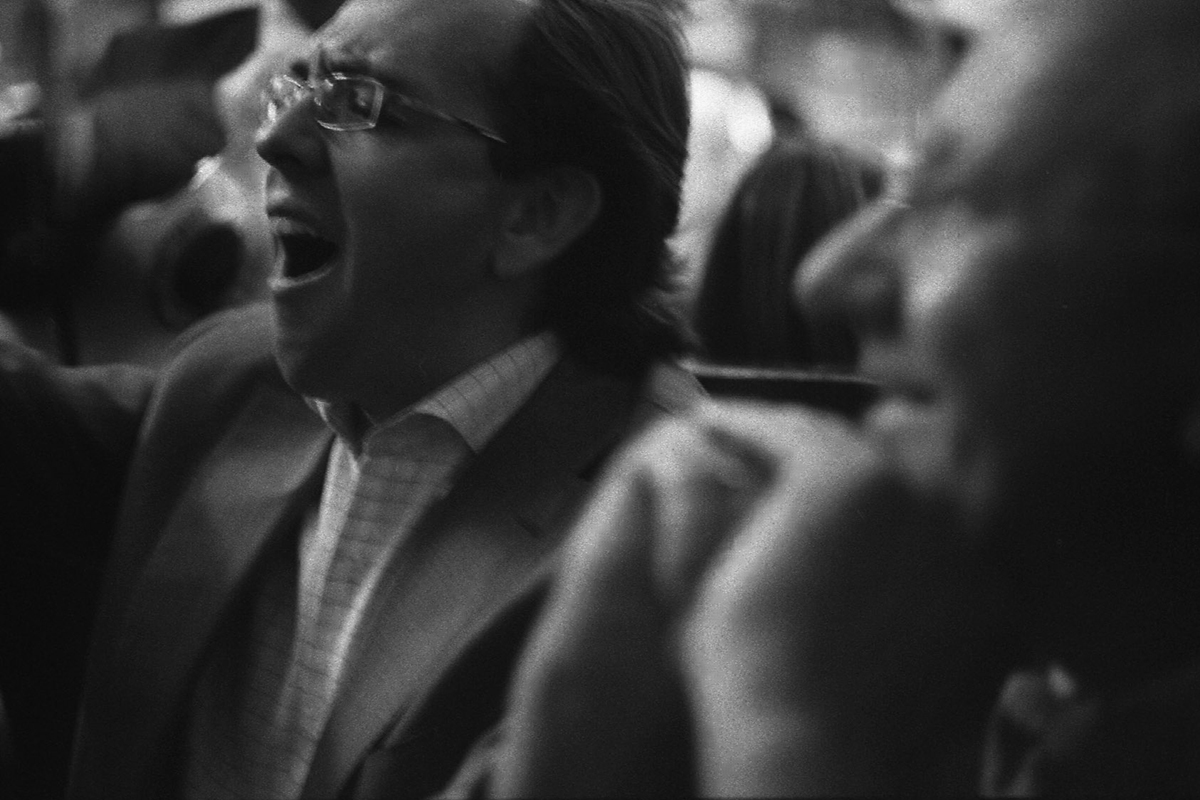

Yeah, au Bal Jaune

Après un long voyage parmi les villes, je rentre enfin à Rome . L’un de mes amis m’accueille avec bienveillance, dans un appartement très floridien. Je me rappelle des chemises colorées, du soleil droit, des carreaux chauds qui agacent les pieds, d’une palmeraie et de l’odeur des peaux foncées. Mon ami est très petit et porte un complet blanc colonial en lin. Il s’appelle Manuel Bello, je le vois sur le badge de sa chemise, et comme je l’accueille par un «ciao bello», mes mots et son nom se mélangent ou s’intercallent. Pour mon retour, mes amis se sont entre-invités pour une grande soirée de retrouvailles. Katja-Anna arrive la première. Elle porte sa chemise frou-froussée dont je ne connais que la photographie et un haut noir dentelé qui est très malhonnête et très féminin. Les traits de son visage sont plus vieux, mais pas vieux. Plus angulaires, plus sûrs, plus fermes, ceux plus d’une femme que ceux d’une jeune fille, comme j’imagine qu’ils sont aujourd’hui après les mois empilés sur les mois. Nous sommes joyeux. L’idée de cette soirée nous enchante, nous allons pouvoir nous habiller, mettre du parfum, manger des fruits, je pourrais lui présenter mes amis. Elle me dit qu’elle a un petit ami, là-bas, à Vienne, mais le fait qu’elle me le dise dans la première minute de son texte me confirme que nous ferons l’amour après le bal, ce soir qui tombe autour de nous plus vite que prévu. Paris, le 11 janvier 2008

Au Baron

Ce matin, les oreilles ensevelies sous la couette pour ne pas entendre la sonnerie du téléphone, je me suis dit, en sentant la lumière du square sur mon nez, qu’il devait bien être 10h30, et que je ferais mieux de me lever. J’ai ouvert un oeil péniblement, que je m’efforçai de garder au moins à moitié ouvert. Les planches du parquet de bois, les tapis et mon bureau me regardaient obliquement. J’ai essayé d’ouvrir mon oeil en entier, mais je n’y suis pas parvenu. J’ai essayé d’ouvrir l’autre oeil, mais je n’y suis pas parvenu. Mes jambes, mes épaules, appuyaient sur la couette par le dessous, et je n’ai pas réussi à les déplacer non plus.J’ai tout de suite paniqué. J’étais très conscient, mais si vulnérable ! Je sentais aussi que, sitôt que je refermerai ma paupière, le sommeil moelleux auquel je n’avais encore qu’à moitié échappé me rattraperait. Je crois que c’est d’ailleurs ce qui se produisit, au moins deux ou trois fois.L’une de ces fois, j’ai rêvé qu’une grande forme insaisissable, anthracite, jouait avec moi dans le lit, qu’elle déplaçait ma tête au milieu du matelas, qu’elle soulevait la couette pour mettre mon corps à nu, et je ne pouvais rien faire. J’ai même rêvé que cette forme était le fantôme de ma chambre (que mes amis, ou ceux qui ont bénéficié de sa générosité connaissent bien), profitant de ma situation.En me réveillant, la paupière toujours a demi ouverte, je crois que la terreur me donna une force nouvelle. je parvins à me redresser sur le lit, bien conscient que j’étais réveillé, mais suspicieux que le fantôme ne revienne, traversant les mondes interchangeables. Au bout de quelques minutes, j’avais fait trois mètres, je sentais encore le poids du sommeil sur ma paupière et je commis l’erreur irréparable de la refermer.Je me suis réveillé dans mon lit, paralysé. Je parvins à me redresser, au prix de mille efforts, mais les lattes du parquet, les tapis et le bureau ne pivotèrent pas comme prévu. L’image devant mes yeux ne bougeait pas, bien que moi je bougeai, et je ne voyais plus qu’une seule image immobile. Quelque chose de liant, dans le monde, s’était corrompu pendant mon sommeil, et cette chose était si profonde qu’en changeant, elle avait aussi changé la logique et la mémoire, si bien qu’on ne pourrait plus jamais retrouver ce qu’elle avait été, et que c’était comme si rien n’avait changé. Je fermai les yeux à nouveau.En me réveillant, je profitai d’avoir récupéré mon corps pour courir dans le salon. Le téléphone sonnait. Quand Alice me demanda si j’allais bien, je sus qu’il devait être 12h passées, que j’avais lutté pendant près de deux heures contre le rêve. Quand elle me demanda si j’avais oublié son anniversaire, je sus qu’il ne fallait rien lui avouer, qu’elle aussi faisait partie du décors, car l’anniversaire d’Alice est en janvier, et nous sommes en novembre.Je décidai de jouer le jeu. Puisque je rêvais toujours, je pouvais peut-être récolter des indices qui me permettraient de sortir du rêve. Du moins de le comprendre.Sur un valet, j’ai vu un costume de Lapin gris anthracite. Je compris instantanément la supercherie du fantôme. Au fond d’une vaste pièce attenante au salon, qui, pour la veille, ne serait pas dans mes moyens, j’ai rencontré Nabil et JP, travaillant à une sorte de magazine ou de journal. Je décidai de jouer un tour aux personnages du rêve. Je pris l’un et l’autre par la main, et les amenai dans ma chambre. je leur dis de veiller sur moi, je leur dis que, si jamais je fermais les yeux, j’allais disparaître puis me réveiller dans ce lit.Je savais que nous étions tous les trois des personnages rêvés. Je savais aussi que nous devions jouer ce rôle jusqu’au bout, et que le premier qui ferait une erreur trahirait le fait même du rêve. Pour conserver l’intégrité de Nabil et de JP, ou plutôt pour que je croie en eux jusqu’au bout, le rêve ne se corromperait pas devant leur yeux, il ne me ferait pas disparaître ici puis réapparaître là. S’il le faisait, je saurais définitivement que Nabil et JP ne sont pas réels, j’en aurais la preuve, et je pourrais me réveiller. Je sentis que j’avais gagné, j’avais logiquement gagné, parce que l’autre possibilité, la seule qui permit au rêve de se sauver, était que je ne me réveille pas dans le rêve.Je me suis donc mis dans le lit, j’ai fermé les yeux, je les rouverts je me suis levé, j’ai marché jusqu’au salon et j’ai commencé à taper ce récit. Je sais que, là-bas, le regard bienveillant de Nabil et de JP justifie éternellement l’image odieuse de mvd.Paris, le 9 novembre 2007

Mais toi tu n'as jamais aimé tout ce que j'étais.

Je vois cette fille de dos, je vois ses jolis mollets ronds qui tournent comme les mollets de Lue. Je suis amusé, et je me sens plein de rire. Mais de l’autre côté des mollets, je vois un trou de souillon dans le collant, qui me ramène la pauvreté, une solitude faite de misère et de lente disparition, juste devant, si proche, et pourtant exclue de la tiédeur de l’amitié, qui est l’un des destins qui me hante, et que j’ai sans doute passé, par contamination, avec la salive ou l’amour ou l’humour. Mais pas mon Lue, pas mon Lue.Ca fait des mois que je n’a pas été plus proche de rêver de pleurer.Paris, le 18 décembre 2007